Sobre una cómoda aparecen objetos tan extraños como misteriosos. Una máscara con los ojos vacíos descansa al lado de flores, cuyos desmayados pétalos añaden rojos acentos a la escena. Tras la ventana está la lluvia, y dentro: dos niñas desordenan los elementos de la mesa para hacer aparecer la magia surrealista que pobló la obra de Juan Soriano (1920-2006).

“Niñas jugando” es el título de esta pieza firmada en 1944 y que pertenece a la colección Blaisten. Ahora que se celebra el centenario del natalicio de Juan Soriano, el niño eterno, pienso de inmediato en los ángeles guardianes que acompañaron a los niños y niñas de su universo, a la pequeña que acaricia corales, al Juanito que una y otra vez aparecía alado, trepando árboles, jugando a encerrar corceles o a enjaular a la mismísima muerte.

Del otro lado están los retratos de la burguesía mexicana de mitad de siglo con su importancia histórica y sus gestos extraños. A mí me gusta pensar en la niñez de ese artista que estuvo marcada por el omnipresente espíritu femenino de su madre, sus nanas, un enorme séquito de tías melancólicas y, por supuesto, sus hermanas. Imagino lo que los ojos de Alfonso Michel, Chucho Reyes e Inés Amor vieron al conocer la obra de aquel muchachito de ojos penetrantes.

Entre la mítica exposición en el Museo Guadalajara (1934), hoy convertido en el Museo Regional y su presencia en galerías, museos y salones de la capital mexicana y de Europa, no hubo muchos años, pero sí notables presencias que no sólo reconocieron el trabajo de Soriano, sino que lo abrazaron y acompañaron. Su llegada a la Ciudad de México en 1935 en compañía de su hermana Martha, le colocó de inmediato en un prestigioso círculo de artistas e intelectuales de la talla de Xavier Villaurrutia, Elías Nandino y Agustín Lazo, pintor y dramaturgo pionero del surrealismo en México.

Soriano participa del auge que tenía el autorretrato en esos momentos protagonizado por la Escuela Mexicana, sin embargo lo hace a su manera, definiendo con economía de trazos y su paleta de colores, un estilo que ponía distancia con la propia escuela donde se anidó esa tendencia.

Vendrían después los viajes a Roma y Grecia que movieron el centro de gravedad de la poética personal de Soriano.

Era la mitad de siglo XX y aquellas aproximaciones que había tenido su obra a los asuntos de la plástica religiosa, tan importantes en la cultura mexicana, se enriquecieron con asociaciones ambiguas en las que la mitología clásica, los aires mediterráneos y adriáticos produjeron complejas constelaciones temáticas en su obra.

Los años cincuenta llegaron a Soriano cargados de un reconocimiento que le demandaba la realización de no pocas obras por encargo. Sin embargo ese quehacer no detuvo su andar, su natural curiosidad ni su búsqueda personal.

“Apolo y las Musas” (1955) pieza icónica de la obra de Soriano, demuestra lo intenso que resultó el encuentro con la antigüedad micénica y cretense. Lo arcaico lo toca directamente y se decanta en una transformación de las líneas y los colores. Igual que en otros artistas, el contacto que experimentó Soriano con lo más remoto, con el sentido primigenio de la expresión estética occidental, lo vivió como algo absolutamente nuevo que le impulsó a la creación con una sensación de mayor libertad, misma que enriqueció no sólo sus temas e intensificó su gama cromática, sino además despertó en su obra lo que el teórico Alemán radicado en México Paul Westheirn calificó como un encantamiento o la auténtica resurrección del enfant terrible.

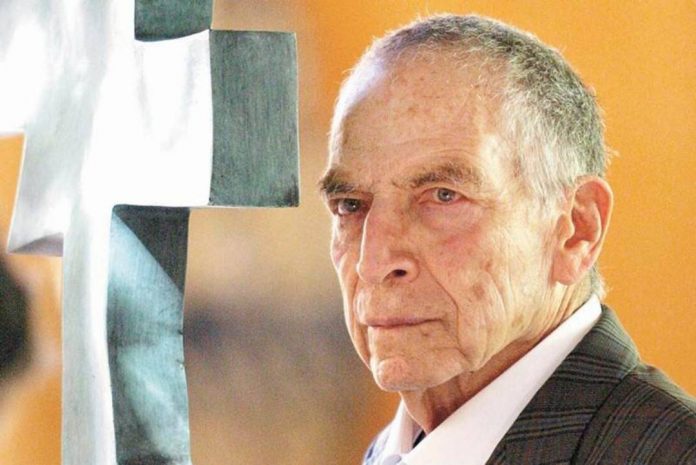

Juan Soriano, pintor, dibujante, ceramista, escultor, escenógrafo, diseñador de vestuario, cumple hoy cien años de enriquecer el trayecto de la plástica mexicana desde su espejo para convertirse en figura de su propia poesía.

Juan se retrata tocando las ramas lloronas de un árbol irreal o colocándose en segundo plano, atrás de sus enormes manos para decirnos que sí, que él es un niño de cien años, que su infancia es eterna, que seguirá subiéndose a los árboles para coronarlos con una luna de bronce, montando toros y aves monumentales e invitándonos a escuchar la explosión de la espuma marina en las carnosas caracolas que tanto disfrutó pintar.