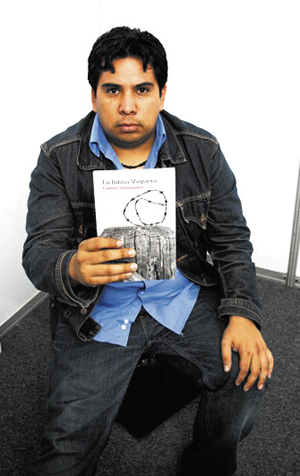

En realidad, Carlos Velázquez está muy orgulloso de La Biblia Vaquera, el libro que le ha dado nombre, beca, buenas críticas y épicos fiestones en la FIL. Pero cuando me pregunta si me gustó y mi amabilidad alcanza para un largo “Ehhhhh, pues…”, admite que es una “obra de juventud” y promete enviarme La marrana negra de la literatura rosa, de 2010. Porque La Biblia Vaquera data de 2008, aunque la edición más distribuida y conocida es una reedición de 2011 en el sello Sexto Piso, que dice de su autor que es “un fenómeno de culto e inclasificable”.

Quizás sea cierto: desde su primer tiraje en el Fondo Editorial Tierra Adentro, el libro ha cosechado muy positivas reseñas en publicaciones como Letras Libres, Reforma y Quimera, y lo presumen ampliamente en la contraportada: “Estamos ante un genio, por original y descarado, por demoledor y trochante, por deslenguado y cabrón… Así es el pinche Velázquez, todo un talento de la nueva literatura mexicana”, por citar sólo el elogio de Javier Pérez Albéniz.

Sí, Velázquez es todo eso en su prosa y en persona, aunque luego por teléfono se excuse y pretexte que todo es ficción, un mito construido por sí mismo, padre abnegado y trabajador, con rutina de nueve a cinco.

Y abre su cola de faisán literario: “Tengo un background de literatura norteña muy fuerte en, por ejemplo, Luis Humberto Crosthwaite”, dice, y un poco antes también había dicho: “Este libro tiene una gran deuda con Fernando del Paso; sería inimaginable sin José Trigo, por la combinación del léxico de la oralidad con la retórica, filtrado a través del narrador”.

Un narrador que cambia a través de los siete cuentos que integran el volumen, además de dos brevísimos epílogos. Porque son cuentos, a pesar de que un reseñista y otro se han empeñado en montarle el sambenito de novela.

“No me molesta la comparación, porque [estos textos] siempre han tendido hacia lo hipertextual, hacia lo hipergenérico. Pero en sentido estricto no lo es. Quizás tampoco un libro de cuentos, porque no se trata del mismo proceso con que se hacían los libros de cuentos antiguamente, cuando se recopilaban textos dispersos, sino que mi intención siempre fue que estuvieran unidos por un eje, que es La Biblia Vaquera”, explicó.

“La Biblia Vaquera” –así con comillas y sin itálicas– es el leit motiv que se repite cuento tras cuento. No es un personaje. O a veces es el nombre de un personaje, como en el primero de los cuentos, cuando el protagonista es un luchador técnico. Pero a veces es una alusión de otro modo incoherente (como cuando se trata de un tipo de piel exótica para botas vaqueras) sólo posible porque el término ya se ha retorcido en tantas encarnaciones a lo largo del volumen, que ha logrado convertirse en un concepto en sí mismo, angular para la nueva mitología populachera y cínica de una región reinventada hasta en una geografía fantástica cuyo mapa aparece al principio e incluye poblaciones como San Pedrosburgo, Moncloyork y Gómez Pancracio.

“Se trata de dar mi versión de los hechos, y de demarcarme de todas las otras literaturas del Norte”, dice. Específicamente, de la tan llamada narcoliteratura, pero no por cuestiones políticas ni morales, sino meramente estéticas: “Escribir sobre violencia no es en sí negativo ni positivo, el asunto es el modelo en que se está basando el 90 por ciento de la literatura norteña, que es aburrido y presenta muy pocas variaciones: la del sicario, la del policía. Mucha gente se ha molestado por esta postura mía y se han atrevido a presentarme obras de Élmer Mendoza o de Yuri Herrrera para contradecirme; pero hay que ser muy ignorante para creer que ellos hacen narcoliteratura. Yo creo que para empezar en lo que ellos hacen está inmiscuido primeramente el lenguaje, y luego, sus historias no tratan del narco en sí, sino que son otras historias, rodeadas de ese contexto”.

Tiene razón, y aplica para él mismo: hay que tener mucho oído y mucha pericia para meter tanta habla y tanta jerga en un texto coherente y bien escrito, que además a veces resulta hasta preciosista.

Pero las historias del campeón de comer burritos y de la esposa sufrida que los prepara y luego lo traiciona con el capo del área, o la del ranchero que vende su alma por un par de botas de “Biblia Vaquera” mientras su esposa se mortifica y le pide que no lo haga –por decir un par de ejemplos–, resultan perfectamente banales: más allá de las ironías y los elaborados tropos vernáculos, de la parodia de los clichés del norteño para reinventarse una identidad que incluye, el artificio resulta tan rebuscado que termina por abrumar la realidad lagunera que en un principio se proponía reivindicar.