…cuando todo amenaza con estarlo.

Luis Vicente de Aguinaga

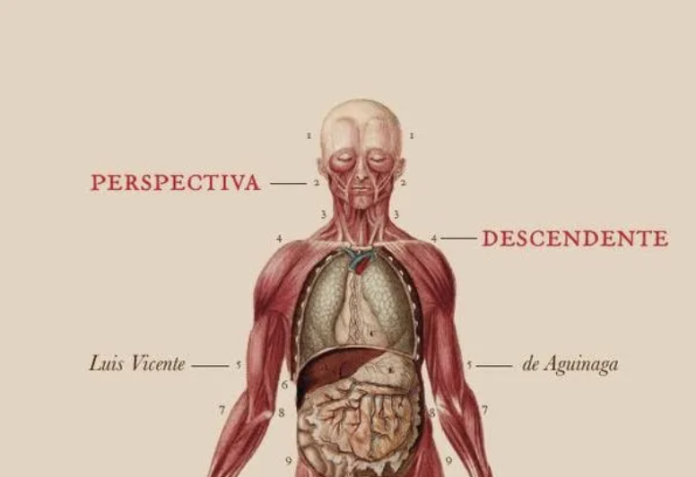

El libro nos recibe con la imagen de un cuerpo que está más allá de su desnudez; cuerpo humano, dispuesto para su estudio anatómico. El título se distribuye en dos áreas cercanas a dicho cuerpo, representado en la portada; al lado izquierdo, a la altura de la oreja, dice: Perspectiva, y luego, al lado derecho y a la altura del hombro: descendente. Todo en la imagen de la portada del libro sugiere análisis y estudio.

El nombre del autor, al igual que el título de la obra poética que aquí evocamos, aparece distribuido en las dos partes laterales del cuerpo representado en la portada; «Luis Vicente» está a la altura del bíceps izquierdo; y «de Aguinaga», a la altura del derecho. Además, la portada del libro nos hace saber que la obra está expuesta en tres versiones; en español, versión original de Luis Vicente de Aguinaga; en inglés, traducción de Robin Myers; y en francés, traducción de Francoise Roy. Es así que en todo el libro están las tres versiones en este orden: Perspectiva descendente; Descending Perspective, y Perspective décroissante.

Entramos al interior del libro, que fue publicado en 2024 por Medusa Editores y, previo al cuerpo de textos poéticos que están allí ordenados, aparece un epígrafe, que dice: Ya no es de noche y no es aún de día: Borges. Luego de ver la hora en este reloj poético, ingresamos a un paisaje de palabras que escucharemos en perspectiva, y también a un tiempo por el que iremos experimentando el descenso, o la caída, hasta llegar a lo más hondo del cuerpo del poema, donde la vida pasea con la minuciosidad de las sílabas, de los fonemas y de los silencios imprescindibles para encontrar el refugio en ese lugar sin espacio que es el sentir.

Entramos al interior del libro, que fue publicado en 2024 por Medusa Editores y, previo al cuerpo de textos poéticos que están allí ordenados, aparece un epígrafe, que dice: Ya no es de noche y no es aún de día: Borges. Luego de ver la hora en este reloj poético, ingresamos a un paisaje de palabras que escucharemos en perspectiva, y también a un tiempo por el que iremos experimentando el descenso, o la caída, hasta llegar a lo más hondo del cuerpo del poema, donde la vida pasea con la minuciosidad de las sílabas, de los fonemas y de los silencios imprescindibles para encontrar el refugio en ese lugar sin espacio que es el sentir.

La perspectiva del primer poema nos coloca “Al otro lado”, desde donde escuchamos esto, que inicia para su descenso:

Al final del amor hay otro amor. / Es apenas de lodo, / como un jarrón o una vasija. / Nadie le canta. Nadie / le pide que se quede. / Le faltan dientes, dedos en la mano, / una mano en un brazo, / un brazo en el costado.

Es así que nos encontramos ante una emoción por la que vemos que se mueve el sentimiento, y con éste, a la par que éste, la sensación de padecer lo elemental en que algo se origina, algo que es semejante y es también distinto: un jarrón, una vasija. Y entonces, puestos en perspectiva la emoción y el sentimiento, escuchamos la ausencia de la voz y del canto; escuchamos el deseo en la carencia; y entre la ausencia y el deseo: la necesidad de tener eso que es tan necesario. Tan necesario, que es preciso saber esperar, o de otra manera nunca se tendrá todo eso que está al final del amor.

Porque:

Al final del amor hay otro amor. / Después de una palabra, otra palabra. / Todo parece que termina, / pero en la poca luz que sobra de la noche / tu cuerpo vuelve a ser visible, / tu forma de callar / se adhiere a la estridencia de los pájaros / y la mañana se demora / en una oscuridad que no dice tu nombre.

Sin desesperar, pero no sin emoción, no sin sentimiento, lo necesario puede ser alcanzado, y dicho, y en ese momento en que todo está allí: en la poca luz que sobra de la noche; en ese momento, se hacen uno: el cuerpo del amor y el silencio en que se ofrece el amor. Sin ambos -cuerpo y silencio-, el amor no tendría forma de ser ni de estar en el momento mismo en que acontece la estridencia de los pájaros. Tiempo de un reloj poético mediante el cual suceden un futuro retenido en la inmediatez y un tiempo de oscuridad que se entromete y que impide llenar el último instante de dicha. Es este instante de oscuridad el que no dejó decir el nombre que haría posible conocer para comprender el cuerpo del amor.

Sin ese nombre:

Al final del azul hay rojos impensables / vestigios de sudor / al otro lado del perfume / y al cabo de otro día y de otra noche / un dios caído, manco y desdentado / rogándonos que no lo abandonemos.

Haber visto el cuerpo y haber sentido el silencio de ese cuerpo, a esa hora en que la escasa luz sobraba de la noche; haber visto y haber sentido esa forma de amor; haber escuchado todo lo que era posible escuchar en ese instante -pero no el nombre, no la forma sonora por la que se habría alcanzado a satisfacer la necesidad completa de quien ama-, lo que devino, al final, fue un color estallado de rojos impensables, fue un sabor en su momento último, un aroma que iba a permanecer al cabo de los días y las noches. Después de todo esto, en perspectiva, la caída de quien amó y la sensación de todo eso que faltaría en él, no obstante, se mantendrían unas manos sin ese cuerpo para acariciar, y se sentiría la imposibilidad para pronunciar -sin dientes-, rogándonos -como un cristo herido-: que no lo abandonemos.

¿Quién podría ser ese nosotros a quien el poeta invoca y a quien le pide no abandonar a ese dios caído? No es fácil responder ni tampoco es factible saber quién podría estar en ese plural de personas sin rostro. Lo único cierto es que la necesidad que hay en el amor no ha quedado satisfecha; que esperar del amor, sin desesperar, tal vez, conducirá inevitablemente a una caída, a un descenso, donde tienen lugar la sensación de soledad y el sentimiento de carecer de lo más necesario y primordial para la vida del cuerpo: el amor. Porque al final del amor hay y seguirá estando el amor. Sólo que éste, cuando está en la precisión de esa forma en que aparece, por alguna razón o por alguna sin razón, no acaba siendo conocido ni comprendido en su totalidad. Algo acaba faltando siempre para conocer y para comprender la perfección en esa forma de amor.

He escuchado el primer poema y lo he vivido con las palabras de una perspectiva que no necesariamente ha de coincidir con la perspectiva del poeta; después de todo, leer nunca podrá ser lo mismo que escribir, ni escuchar poseerá el mismo sentido que hablar o que decir. Lo que el poeta escribió, o sea, lo que Luis Vicente de Aguinaga escribió, desde mi perspectiva, seguirá siendo un misterio.

Ahora ingreso a estos versos que leí en “Lluvia de verano”, donde escribió el poeta:

Mírate nada más: cojeando, / casi arrastrando un cuerpo que, al ser tuyo, / es tan mío que prefiero no verlo.

A diferencia de aquel nosotros en que termina cayendo el último verso del primer poema, en estos otros versos, el tú a quien la voz le reclama que se mire y que sienta el sufrimiento de arrastrar el cuerpo, fue, en mí y dentro de mí, en quien me vi y me sentí cojear, y me hizo, en consecuencia, padecer -por dicho tú- los momentos de un recuerdo doloroso.

Pero lo que yo padecí, de ninguna manera podría estar dentro de esos versos. Lo más probable es que el poeta se está reclamando a sí mismo, se está diciendo a sí mismo lo que el cuerpo ya sabe de sí: que cojea y que se arrastra. Y lo que el poeta termina aceptando, es esa sensación que, a su vez, logra que arranque una emoción, la cual da origen a una voluntad que lo lleva a tomar la decisión de no verse en ese cuerpo suyo que se arrastra, aunque el cuerpo que se arrastra, el poeta preferiría que no fuera el suyo.