Empezamos por el principio: el Aleph.

La primera letra del alfabeto hebreo, que no tiene un sonido propio, silenciosa, también encierra el Todo: es la unidad de Dios, es Dios mismo, contiene en sí el principio y el fin, lo que ha sido y lo que será. Y es, de alguna forma, un buen punto de partida para comprender la profunda conexión entre el judaísmo y Jorge Luis Borges —del Borges hombre y del Borges escritor.

Al hombre que aún niño conoció el mundo gracias a la abuela paterna, inglesa protestante y a la Biblia, de la que la mujer podía recitar pasajes de memoria; al autor para quien la escritura literaria es ante todo Escritura, a través de la cual, como en la Cábala, se busca develar el secreto de la creación; y al escritor laico, profundo admirador del culto hebraico por el libro, de un libro que encierra toda la historia de la literatura —de la cual cada obra es nada más una página— y cuyo autor es el espíritu.

En este sentido “El Aleph” —entendiendo ahora el cuento borgeano que da nombre a la obra publicada en 1949— puede considerarse, a la sazón del tema que estamos tratando, como dice el mismo Borges en el relato, el punto donde convergen todos los puntos. Y esto por varios motivos, algunos explícitos y otros metafóricos.

En primer lugar, porque en El Aleph —el libro— aparecen en varios cuentos temáticas relativas al judaísmo (si bien personajes judíos pueblan diferentes obras borgeanas, de narrativa y poemas), como en “Emma Zunz” y “Deutsches Requiem”. La Cábala, el impronunciable y oculto nombre de Dios, el tetragramaton, los laberintos, son motivos que recorren la producción literaria de Borges, que siempre fue impregnada por el interés —más literario que espiritual— por el misticismo y las grandes religiones, pero sobre todo por sus escrituras sagradas.

Esto nos conduce a otro aspecto de El Aleph, que sin ser la obra borgeana más importante o central —que probablemente no existe como tal en la extensa creación intelectual del escritor— representa y materializa otra de las grandes aspiraciones de Borges, la de una “escritura total”, de la creación de una Palabra que contenga todas las palabras, concepto que de nuevo da un guiño evidente hacia la Cábala (en ésta, señala Borges en su cuento, la letra aleph significa En Soph, la ilimitada y pura divinidad), donde cada cosa es contenida y tiene una relación íntima con su nombre.

Este concepto se expresa en el poema El Golem, escrito en 1958, el cual retoma la leyenda que narra la creación por parte del rabino de Praga Judá León, de un autómata que luego intentó inútilmente educar. “El Golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios; y es también, lo que el poema es al poeta”, dijo alguna vez Borges acerca del poema, que así comienza: Si (como afirma el griego en el Cratilo)/ el nombre es arquetipo de la cosa/ en las letras de ‘rosa’ está la rosa/ y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.

Quizá entonces que en el nombre “Borges” esté todo Borges.

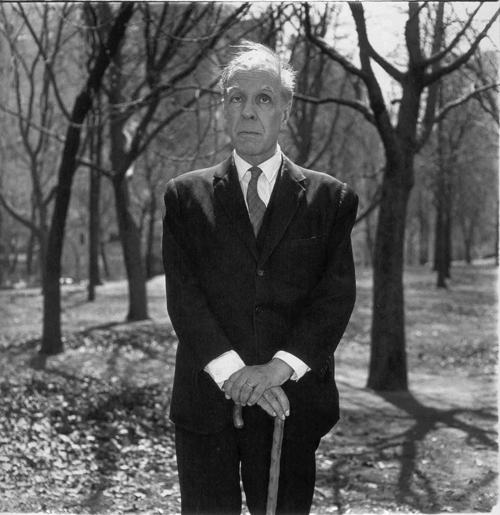

El hombre y el escritor, que en muchos casos se confunden, en vilo entre realidad y literatura, para fundirse en una gran ficción, que él mismo creó, donde hechos reales se mezclan con la existencia del personaje que Borges hizo del propio Borges.

En su vida el bonaerense simpatizó con Israel, país que visitó en 1969 por invitación de su gobierno, y al que dedicó algunos poemas, como “Israel” y “A Israel”, ambos escritos en 1967. Fascinado por diversos autores de origen hebreo, en particular el filósofo Spinoza, estrechó relaciones y amistades con personajes judíos que muchas veces marcaron significativamente su vida: por ejemplo Rafael Cansino, que fue uno de sus primeros maestros en España, y que, dice el escritor Ricardo Sigala, él mismo definió como un hombre que en su cerebro tenía las mejores bibliotecas de Oriente y Occidente, lo que además reproduce la idea del Maestro y el discípulo, otro tópico de la cultura judaica y del propio Borges.

Además de esto, existe un aparente vínculo de sangre. Su segundo apellido, Acevedo, indicaría que por el lado materno pudiera haber tenido una ascendencia sefardí, que el autor investigó y que nunca logró comprobar, pero que en varias ocasiones manifestó que le hubiera gustado que fuera realidad; lo que, más que un hecho documental, según Sigala, podría ser otra de las conjeturas borgeanas, “parte de sus aspiraciones como personaje literario”.

Estos vínculos, reales o imaginarios, en la década de los 30 le granjearon pesantes críticas por parte de los sectores ultraderechistas de Argentina, como el artículo “Borges judío”, publicado en la revista antisemita Crisol, que habla de su “ascendencia judía maliciosamente ocultada”.

La genial respuesta que redactó Borges, titulada “Yo judío”, encierra, en parte, algunas de las respuestas a los cuestionamientos sobre su relación con el judaísmo: “(…) ¿Quién no jugó a los antepasados alguna vez, a las prehistorias de su carne y su sangre? Yo lo hago muchas veces, y muchas no me disgusta pensarme judío. Se trata de una hipótesis haragana, de una aventura sedentaria y frugal que a nadie perjudica, ni siquiera a la fama de Israel, ya que mi judaísmo era sin palabras, como las canciones de Mendelssohn”.