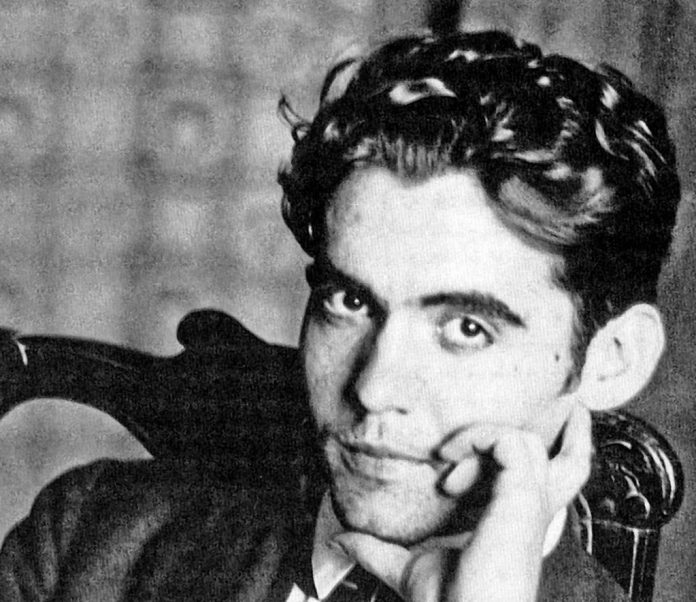

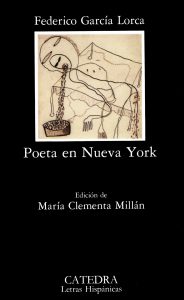

Antes de ir a Nueva York, ya había viajado a ese espacio del universo una y mil veces. Como guía tuve a Federico García Lorca (1898-1936) y su estupendo Poeta en Nueva York (1940). Cuando pude ir físicamente, en dos mil dieciséis, lo más importante de mi equipaje fue, como era natural —al menos para mí— llevar el libro conmigo.

En cada viaje, en cada paseo por la ciudad me acompañó desde nuestra llegada. Ya en la ciudad volví a leer el poemario entero, no digo que mil veces, sino tres, y ese mismo número de poemas fueron los que en voz alta dije como homenaje al poeta que los escribió durante su estancia (entre los años veintinueve y treinta) en la Gran Manzana, como estudiante en la Columbia University.

A Jorge Luis Borges no le gustaba la obra de García Lorca: “García Lorca siempre me ha parecido un poeta menor”, le dijo en una entrevista a Joaquín Soler Serrano en 1976; allí mismo explicó la razón de ese dicho.

“Yo no entiendo la poesía muy visual; ni meramente auditiva”, y aclaró esa vez que tal vez no le gustaba por una deficiencia personal. Algo que, a lo largo del tiempo, se comprende en un poeta como Borges, quien es más bien sordo en su poesía, salvo quizás en Fervor de Buenos Aires.

Lo cierto es que la lírica de García Lorca es muy musical, que quizás es natural en alguien que aparte de dramaturgo y dibujante, era un consumado pianista.

Curiosamente, y contrario al resto de su obra, los poemas contenidos en Poeta en Nueva York son los menos musicales; es decir, están escritos un tanto con esa musicalidad extraída de una trompeta con sordina. Pese a la declaración de Borges, en lo personal no creo que García Lorca sea un poeta menor, no al menos en este poemario tan revelador y cercano a la realidad de una ciudad como Nueva York.

El poeta andaluz estuvo en la Gran Manzana hace ochenta años, pero si uno ahora va puede encontrar las referencias visuales y su pensar sobre los acontecimientos neoyorquinos porque todo aparece, como si la gran ciudad fuera una aldea, aún existen y persisten esas viejas costumbres y los acontecimientos de hace tanto se pueden verificar con leves variaciones.

Lo que ni es bueno ni malo: logra que veamos que la poesía de García Lorca dice la verdad, que poesía y verdad son realizables en un poema. Lo que vuelve vigente a Nueva York y a la poesía lorquina vertida en ese cuaderno ya ochentón.

Decir, así lo diga Borges, que García Lorca es “un poeta menor” es no haber leído bien al menos Diván del Tamarit, Seis poemas galegos y Poeta en Nueva York. Pero cada uno tiene sus preferencias, claro.

El primer poema que leí en voz alta fue “La aurora”, sentando en la banca que está afuera del hotel, donde tuvimos que esperar hasta cierta hora para poder regístranos.

“Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes /como recién salidas de un naufragio de sangre”, al igual que en Times Square, cerca de donde nos hospedamos, en que el movimiento de la ciudad era constante e incansable día y noche. Un poco más tarde, hice un breve recorrido y en un cruce de avenidas leí “Nueva York /Oficinas y denuncia”:

Yo he venido para ver la turbia sangre.

La sangre que lleva las máquinas a las cataratas

y el espíritu a la lengua de la cobra.

Todos los días se matan en New York

cuatro millones de patos,

cinco millones de cerdos,

dos mil palomas para el gusto de los agonizantes,

un millón de vacas,

un millón de corderos

y dos millones de gallos,

que dejan los cielos hechos añicos.

Ya instalados y con viajes por la ciudad pude constatar la vivacidad y actualidad de las palabras de García Lorca. Un texto aquí, otro más allá, todo en la ciudad me parecía adentro del libro. ¿Cómo es posible guardar a Nueva York en un libro?, me preguntaba. ¿Cómo es posible mirar con tanta nitidez lo inmediato y volverlo poema?

Leyendo en las calles y las grandes avenidas descubrí, una vez más, la grandeza de Poeta en Nueva York y de Federico García Lorca.

Los poemas contenidos en ese libro son una de las mil caras de la Gran Ciudad, pero verificables aún.

Es un libro violento en el sentido de la crudeza y descarado, también, en el mayor de los sentidos de la palabra.

García Lorca habla abiertamente y sin disimulo de todo y de sí mismo. Es un conjunto de visiones y confesiones, una declaración de odio y de amor, una crítica mordaz y a la vez un elogio a la ciudad de los rascacielos. No hay adornos, porque no es literatura: es poesía y vida lo que se lee. Hay un grito de rabia y júbilo en cada uno de los escritos. Y son los menos musicales de sus poemas, en apariencia: son otro tono y es otra la música expresada en cada línea de los versos de Poeta en Nueva York.

Otro día, a las doce de la mañana, entramos al Central Park. Caminamos por los senderos porque al otro lado estaba el MET, que teníamos como destino y un encuentro con la escritora Malú Huacuja del Toro, quien nos había invitado a un recorrido por el museo.

Me senté en una banca y dije en alta voz:

El mundo solo por el cielo solo.

Son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa.

Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango.

El mundo solo por el cielo solo

y el aire a la salida de todas las aldeas.