Héctor Domínguez Ruvalcaba

¿De qué se habla cuando en México se enuncia el término «literatura fronteriza»? La pregunta me obliga a rememorar los años ochenta, cuando en el gobierno de De la Madrid se implementó el llamado Programa Cultural de las Fronteras, por el que pudimos reunirnos los escritores los estados del norte del país y empezar a hacernos preguntas que entonces no parecían tan sencillas de responder: ¿Cómo definen la frontera los fronterizos?, ¿cómo son percibidos desde el centralismo mexicano?, ¿quiénes consumen esa literatura, cuáles son sus obsesiones temáticas?, ¿qué es la frontera para la intelectualidad chicana?..

Para entonces, era incuestionable la idea de que en el Norte no había cultura. El desdén por la barbarie chichimeca prehispánica parecía perpetuarse en los comentarios maliciosos y petulantes de las autoridades intelectuales de la elite literaria mexicana: desde el Vasconcelos que pontificaba que la cultura terminaba donde empezaba la carne asada, hasta Monsiváis, quien desdeñosamente veía en las producciones fronterizas la contaminación norteamericana y la consecuente pérdida de la mexicanidad.

Las conversaciones literarias de aquel norte ochentero eran un reclamo anticentralista que terminaba por desnudar el provincianismo de la pretendida elite metropolitana y nacionalista, la misma que se esforzaba por ignorar una de las más ricas tradiciones literarias del país.

A Tijuana, Ciudad Juárez y Hermosillo llegaban los escritores del centro con el aire de aleccionar a sus pares, infantilizándolos y, peor, creyéndose expertos en la frontera sólo por narrar sus impresiones adquiridas en tales viajes de turismo cultural a cuenta del erario. De esta manera suplantaban e invisibilizaban a los autores de Aridoamérica, a quienes previamente habían descalificado como desculturizados y poco mexicanos.

Si en las paredes de las ciudades del Norte se podía leer: «Haz patria: mata a un chilango», en las discusiones intelectuales de los escritores fronterizos se abría toda una agenda de revaloración, decantamiento y, sobre todo, de propuestas representacionales de una literatura que atestiguaba la intensidad de los movimientos humanos y económicos, y la improvisación de la vida: lo que equivalía a una experimentación constante de la expresión literaria.

Proliferaron los encuentros de escritores, los talleres literarios, los premios y las revistas. Las redes nacionales y binacionales hacen de la literatura fronteriza una visita obligada, aunque sea por el hecho de ofrecer un escaparate para figurar y dar la sensación de democratización de la escritura. Del taller literario al crew de rap, entre el performance y el mural urbano, el campo de experimentación que con los años ha constituido la cultura fronteriza no es para nada un quehacer marginal. La frontera no es la orilla, sino uno de los centros de producción artística más dinámicos de América del Norte.

Charles Bowden llamó a Ciudad Juárez el laboratorio de nuestro futuro. Una ventana para ver lo que será el resto del mundo en unos años. La visión apocalíptica del periodista norteamericano no alcanzó a avizorar el embrión utópico que surge en medio del desastre que la corrupción y el crimen han producido.

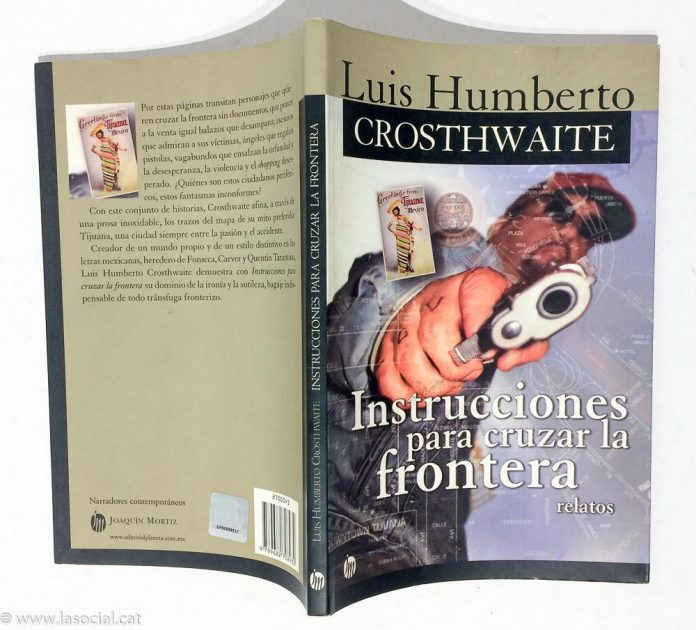

El humor que se reitera en varios narradores fronterizos más que fatalista, es resiliente. Arminé Arjona nos hace reír porque sólo el absurdo explica la crueldad. Buena parte de esta narrativa es costumbrista porque es en medio de la vida cotidiana que lo extraordinario surge. Rosina Conde ve pasar la trama criminal desde el espacio de la cocina y Wilivaldo Delgadillo nos alecciona en la ciencia de la calle. Luis Humberto Crosthwaite y Gabriel Trujillo eligen la trama detectivesca ahí donde la vida misma se ha urdido como una trama detectivesca.

De muchas maneras, hablar de frontera es desbordar la idea de lo regional y lo oriundo. En su condición de lugar de paso, la frontera define mejor a los advenedizos, los que llegan para irse, los que siempre quisieron irse y no lo lograron. Lo fronterizo es una experiencia temporal, más que espacial; y más que esencia, es contingencia. El prófugo, el traficante, el migrante, el deportado, los y las sexoservidoras, aunque ahí permanezcan, son personajes definidos por la transitoriedad: están por mientras, esperan irse en cualquier momento, evitan echar raíces y cultivar relaciones profundas.

Las identidades se multiplican hasta desvanecerse. Vivir en perpetua traducción hace del habla cotidiana una interminable operación poética. Las oleadas de violencia que la región ha sufrido en las últimas décadas han llevado a una especie de fe en la literatura. Eventos poéticos por la paz, por los derechos humanos, por las víctimas como los que la poeta Carmen Amato ha organizado por años en Ciudad Juárez; las intervenciones de rap contra la violencia; el teatro que florece como una vía de crítica, duelo y utopías: son expresiones que depositan en el arte de la palabra la capacidad de dar respuesta a las preguntas urgentes.