El culmen y la pureza del placer —en la perversión sexual y en el crimen—, se hace sí en el regodeo y el cinismo de ello, pero no se puede entender si no se fundamenta en la absoluta insensibilidad de destruir al otro. Tales son los postulados del pensamiento del marqués de Sade, y se pueden apreciar dispuestos en las palabras de Dolmancé, un personaje sodomita y libertino de Filosofía en la alcoba: “Existe una gran sabiduría en mostrarse parco en los sentimientos hacia los demás. ¿Por qué hemos de preocuparnos por cosas que no nos incumben? Además, la apatía es agradable. Lo ideal, por supuesto, sería no cometer más que daños; pero como no siempre se puede hacer, todavía nos queda la estimulante perversidad de no hacer nunca el bien”. Si alcanzar ese estado de perfección es posible, Sade recuerda a quien lo atiende, a través del mismo Dolmancé, que no hay otro camino para lograrlo que la devoción y la entrega a sus más inmundas pasiones, como quien se postra gozoso ante la voluntad divina: “Abandonad todos vuestros sentidos al placer, someteos a esta magnífica sensación. Permitid que vuestras sensaciones se conviertan en vuestro dios, sacrificadlo todo a esta forma de existencia, como lo haríais en el tipo de ‘religión’ más convencional”.

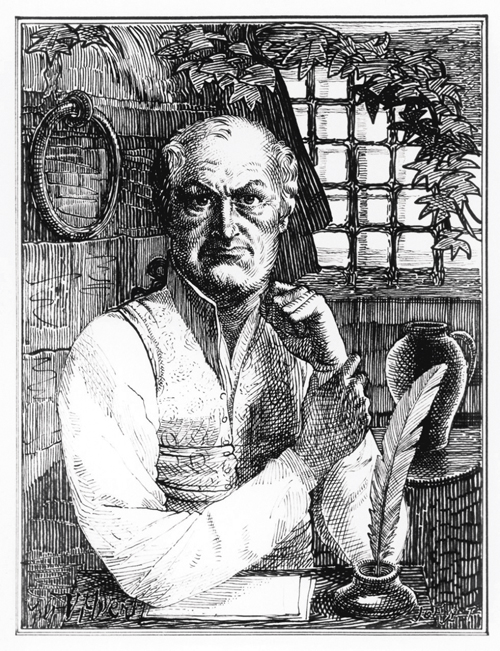

Tan sólo unas semanas atrás se han cumplido estrictamente doscientos años de la muerte de Donatien Alphonse François de Sade, el escritor y filósofo que escandalizó a la sociedad francesa del siglo XVIII debido a su público involucramiento en depravadas acciones sexuales y al libertinaje de su pensamiento. Ello, pero sobre todo el encono del que fue objeto por parte de su suegra, Madame de Montreuil, lo mantendrían recluido en varias cárceles —entre ellas La Bastilla, en plena Revolución— y en un asilo para locos, durante veintisiete años.

En la soledad de su encierro es donde el marqués desarrollaría y escribiría su obra, que de no haber sido rescatada por Guillaume Apollinaire, revalorada por el crítico Maurice Heine y los surrealistas que lo llamaron “Divino Marqués” y lo convirtieron en un símbolo de libertad, habría quedado sepultada en el olvido.

Si ocurrió así, es porque en él se encuentra más que la narrativa o un catálogo de pulsiones: es una concepción de lo que hay de oscuro en lo humano y de predicarlo. Octavio Paz dice en su ensayo “Un más allá erótico: Sade”, que con el tiempo se comprendería que “no se trataba de delirios sino de realidades. Triunfo de la imaginación, pero de la imaginación filosófica, de la fantasía razonante”. Porque al final lo que en sus textos se lee no es el rostro de un aristócrata lúbrico y degenerado, sino el de la violencia y la sexualidad entrelazadas y contenidas en todos; en cada uno de nosotros. Paz mismo, circula sobre esta idea: “Sade no nos propone un cuadro de las pasiones sexuales, aunque sus obras son muy ricas en esta materia, sino una idea del hombre”.

Hay que decir, sin embargo, que estas reflexiones de Paz no eran del todo novedosas. Él mismo admite en otro ensayo suyo, “Cárceles de la razón. (D. A. F. de Sade)”, que además de su acercamiento directo con los escritos del marqués, los que descubrió en París hacia 1945, “para ayudarme en mis lecturas me procuré la antología de Apollinaire y la de Nadeau, así como los libros y ensayos de Bataille, Pauhlan, Blanchot, Klossowski, Lely y otros”.

Es Georges Bataille en su estudio “Sade y el hombre normal” —que también retomó muchas de las propuestas de Blanchot, sobre todo en el ensayo “El hombre soberano de Sade”— quien ya se había abocado a esas premisas: “Sólo hoy entendemos que, sin la crueldad de Sade, no hubiéramos alcanzado tan fácilmente este campo antaño inaccesible donde se disimulaban las más penosas verdades. No es tan fácil pasar del conocimiento de las rarezas religiosas del género humano (hoy día vinculadas a nuestros conocimientos sobre las prohibiciones y transgresiones) al de sus rarezas sexuales. Nuestra unidad profunda sólo aparece en último término. Y si hoy el hombre normal penetra profundamente en la conciencia de lo que significa, para él, la transgresión, es porque Sade preparó el camino. Ahora el hombre normal sabe que su conciencia tenía que abrirse a lo que más violentamente lo había sublevado: lo que más violentamente nos subleva, está dentro de nosotros”.

En el mismo estudio, en un apartado al que Bataille subtitula “El vicio es la verdad y el corazón del hombre”, se aventura a formular que la supresión de esos hábitos podrían trastocar puntos vitales del hombre, y que nos remite a lo dicho antes por Dolmancé: “Da a este exceso y a este acuerdo una significación de algún modo divina, o más precisamente sagrada: el deseo que tenemos de consumar y de arruinar, de hacer una hoguera con nuestros recursos y de forma general la felicidad que nos dan la consumación, la hoguera, la ruina, esto es lo que nos parece divino, sagrado y lo que determina en nosotros actitudes soberanas, es decir, gratuitas, sin utilidad, que no sirven más que para lo que son, sin subordinarse jamás a resultados ulteriores”.

Ya Maurice Blanchot lo había previsto en su ensayo “La razón de Sade”, en lo que considera unos principios por demás claros: “Esta filosofía es la del interés, seguido por el egoísmo integral. Cada quien debe hacer lo que le plazca, nadie tiene otra ley que su placer. Esta moral está fundada sobre el hecho primero de la soledad absoluta. Sade lo ha dicho y repetido en todas las formas: la naturaleza nos hace nacer solos, no existe ninguna especie de relación entre un hombre y otro. La única regla de conducta es, pues, que yo prefiera todo lo que me afecte felizmente, sin tener en cuenta las consecuencias que esta decisión podría acarrear al prójimo. El mayor dolor de los demás cuenta siempre menos que mi placer. Qué importa, si yo debo comprar el más débil regocijo a cambio de un conjunto de desastres, pues el goce me halaga, está en mí, pero el efecto del crimen no me alcanza, está fuera de mí”.

Desde ahí, y sólo así es que el hombre sadiano obtiene su soberanía y la libertad, que es el poder de someter a los demás: “Para el hombre integral, que es el todo del hombre, no hay mal posible. Si hace mal a otros, ¡qué voluptuosidad! Si los otros se lo hacen a él, ¡qué goce! La virtud le da placer, porque ella es débil y él la aplasta, y del vicio obtiene satisfacción por el desorden que engendra, aunque sea a sus expensas. Si vive, no hay acontecimiento de su existencia que no pueda considerar feliz. Si muere, encuentra en su muerte un placer más grande aún y, en la conciencia de su destrucción el coronamiento de una vida que sólo justifica la necesidad de destruir. Es pues inaccesible a los demás. Nadie puede alcanzarlo, nada aliena su poder de ser él mismo y de gozar de sí mismo. Tal es el primer sentido de su soledad. Aun si en apariencia se convierte a su vez en víctima y esclavo, la violencia de sus pasiones que él sabe satisfacer en cualquier circunstancia le asegura la soberanía, le hace sentir que en todo momento, en la vida y en la muerte, se conserva todopoderoso”.

La destrucción de Sade es una utopía fundada en la negación total, universal, dice Paz. Y a diferencia de San Agustín, con quien compara al marqués por poseer un solo principio, en el caso del santo no hay mal y no hay otra verdad que el Bien; del lado del licencioso escritor, “el Mal es la única realidad: no hay bien”.

Tal vez por eso Mario Vargas Llosa diría en su columna en El país, respecto a la enormidad de Sade, que “probablemente ningún artista, escritor ni filósofo fue tan lejos como él en la exploración de esas profundidades humanas donde deseos e instintos entremezclados producen formas indecibles del horror”.

Pero que siguen vigentes, porque las cavernas de la intimidad humana que Sade “conoció a través de la intuición, sus propios fantasmas y la imaginación, la existencia de esa violencia empozada en el fondo irracional de la persona humana, que encuentra en el sexo una vía privilegiada de expresión […] la civilización modera luego en formas más benignas, creativas en vez de destructivas, aunque sin erradicarla nunca del todo. Lo que significa que, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en medio de las sociedades más avanzadas, la violencia estalla a menudo de manera incontenible, no sólo a través del deseo individual ciego, también en todas las formas colectivas posibles del fanatismo, desde el religioso hasta el político y el ideológico”.

Si el propio Sade logró vislumbrar hasta qué punto lo que representa su nombre perturbaría en la posteridad, las líneas finales de su testamento —que establecen su sepultura— no pudieron enmendarlo: “Una vez que la tumba haya sido cerrada, el piso deberá quedar cubierto de bellotas, para que todas las huellas de la tumba desaparezcan de la faz de la tierra con la misma rapidez que espero desaparezca mi recuerdo de las mentes de los hombres”.